レポート

第1回 Global Network Initiatives (GNI) レポート

GNIは過去のEIC参加者、キャンプリーダー、スタッフが年に1回集うイベントです。

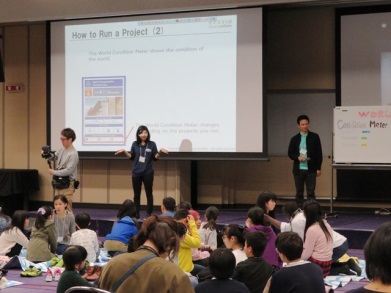

第1回となる今回は2019年3月24日(日)に、大阪、東京の2会場にて開催されました。大阪は新大阪にある公文本社、東京は立命館東京キャンパスを会場とし、のべ約150名が参加しました。プログラムは10時30分にスタートし17時に終了。ストリーム配信も同時に行いました。当日参加した過去の参加者、特に子どもたちにとってグローバルな視点を学び、そのことを通して新たに自分自身でより高い目標を考える場となりました。

今年のテーマは Take Initiative &Give it a try ! 自分からやってみようというテーマを実現する軸にはグローバルな視点として「SDGs」(持続可能な開発目標:国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され,地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓うもの)を知り考えることをメインテーマに行われました。まずは、SDGsカードゲームを行う中で、「なぜSDGsが私たちの世界に必要なのか」、「それがあることによってどんな変化や可能性があるのか」を体験的に理解することにチャレンジしました。

昼食をはさんでそれぞれの関心のテーマグループにわかれ、午前中のゲームでの感想や自分ではこれから何をしてみたいのか、何ができるのかを話し合いました。そのあと、大阪会場では、元キャンプリーダーで現在東京にある国連大学で働くMizanさんから、東京会場では同じく国連大学で教鞭を取るPhilip先生からSDGsについてのスピーチを聞いて学びを深めました。また今回GNIとしてはじめての開催となるので、GNIの考えを表すロゴをメンバーから募集し、ウェブサイト上での投票を経て、開催日当日に決定しました。

イベント情報

- 日時:2019年3月24日(日)

- 場所:大阪会場/公文教育会館 公文ホール 東京会場/立命館東京キャンパス

- 参加者: 参加人数:111名+32人(Supporter)東京12名8か国

- 大阪20人10か国 +運営スタッフ13名トータル156名

大阪会場

東京会場

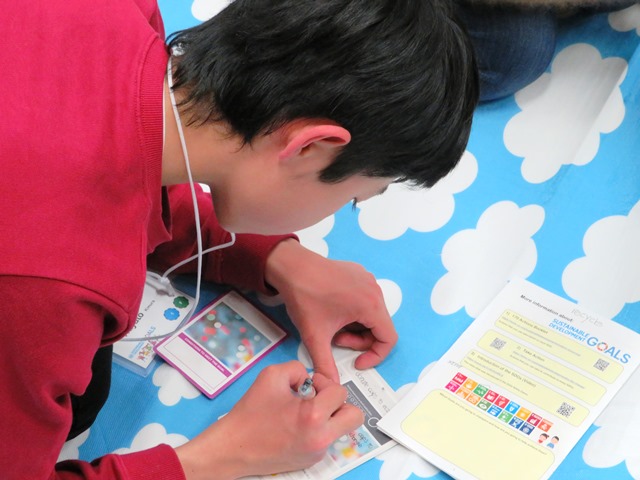

① ゲームを通して、SDGsを体感する

カードゲーム「2030 SDGs」はSDGsの17の目標を達成するために、現在から2030年までの道のりを体験するゲームです。これはSDGsの目標を1つ1つ細かく勉強するためのものではありません。「なぜSDGsが私たちの世界に必要なのか」そして「それがあることによってどんな変化や可能性があるのか」を体験的に理解するためのもので、参加メンバーは与えられた「お金」と「時間」を使ってプロジェクト活動を行うことで、最終的にゴールを達成するというものです。ひとつプロジェクトを実現すると次のプロジェクトカードと意思カードをもらいます。意志カードは、現実社会と同じようにお金や時間よりもやりがいなどの形にならないものを大切にしている場合があるので作られています。これらのカードを使いながら、自分が関わるプロジェクトを実行していきますが、大きなポイントは、参加者全員がホワイトボードに張り付けられたマグネットを共有していることです。これは参加者全員で創り出す世界の状況を表していて、青は経済、緑は環境、黄は社会を意味しています。自分のプロジェクトを実現させることだけが目的なのではなく、そのこことは世界の状況にどう影響を及ぼし、変えていくのかのバランスを常に意識するということの大切さも同時に学びました。大阪会場では、10グループ、東京会場では8グループに分かれ、仲間とファシリテーション役のリーダーとともにそれそれのグループでプロジェクトを実行すること、実現するために他のグループメンバーとの交渉などもすべて英語で行うことができました。

参加者コメント

世界の問題をゲームで考えることで、わかりやすく問題を考えることができた。

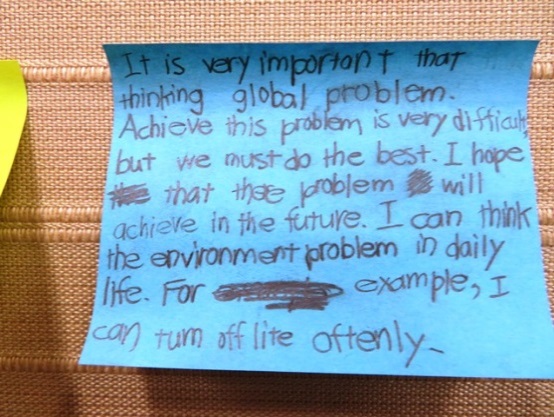

これからの自分の生活が未来を変えられると分かった。

SDGsのことをはじめて知って、これからの私たちは何をするのか、明確に分かった気がします。まずは私にできることから探そうと思います。

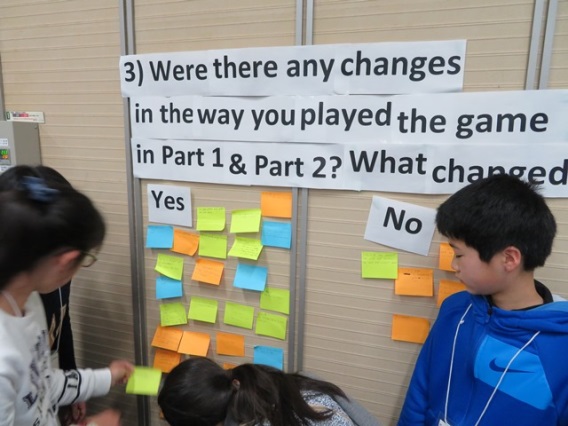

②グループワーク

午前中とは別のグループに分かれて、SDGsゲームで理解したこと感じたことなどをメンバーと共有しました。そしてこれから自分たちで何ができるのかについて話しあいました。

グループワークの終わりには、自分の目標を達成するために出来ることは何か意見を出し合いました。このような国際的繋がりやアイディアを交換する場があることが、これからも参加者みんなにとって互いに思っていることを伝え、学びあう機会になっていくことでしょう。

参加者コメント

同じくらいの学年の人だけでなく、昔参加した人たちもいて、少し活動の輪が広がった気がした。

SDGsのことがこれから世界に出ていくうえで勉強になった。とてもグローバルな話題をみんなとできてよかった。

英語で話しをしているので英語はもちろん世界のいろいろなことについても知れて、両方ともよくわかりました。

③Keynote Presentation

上記のプログラムを終え、最後に国連大学(UNU)から大阪、東京会場それぞれでスペシャルゲストとしてお招きしたおふたりからさらに詳しく、具体的な事例をもとにSDGs(持続可能な開発目標)についてお話を伺いました。この活動のおかげで、参加者はSDGsやそれぞれの活動の意義について分かち合うことが出来ました。

【大阪会場】

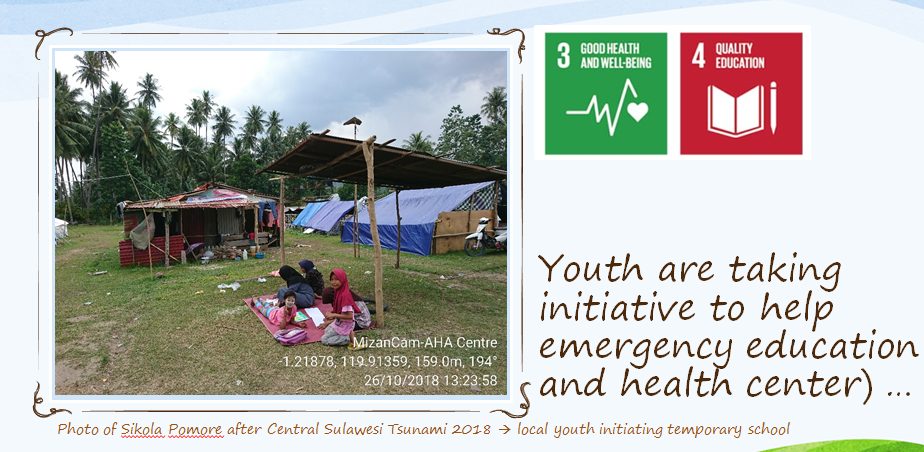

Mizanさん(Mizan Bisri, PhD/ 元キャンプリーダー)Children & Youth taking actions in disaster managementfor Sustainable Development Goals 出身国のインドネシアでの災害後に取り組んだ事例をもとに話をしてくださいました。

【東京会場】

フィリップ先生(Dr. Philip Vaughter /国連大学リサーチフェロー)Sustainable Development and the United Nations (持続可能な活動と国連について)SDGsの17の目標と目標に基づく取り組みについて解説してくださいました。

参加者コメント

Philip教授の言っていることが少し難しかったけれどとてもためになった。

Philip先生のスピーチで何をすれば目標達成できのかがわかった。

実際に働いているMizanさんの話が聞けたことがよかった。

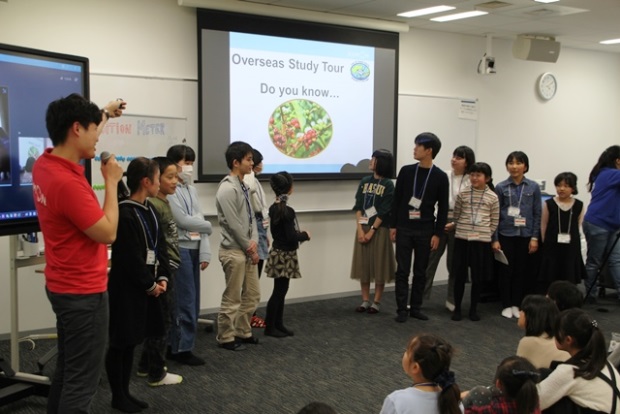

④ Overseas Study Tour (OST)に向けて

30名のメンバーが翌3月25日からインドネシアにスタディツアーに出発しました。東京会場、大阪会場をネット中継をして、どんな活動をするのかを意気込みとともに紹介してくれました。

東京

大阪

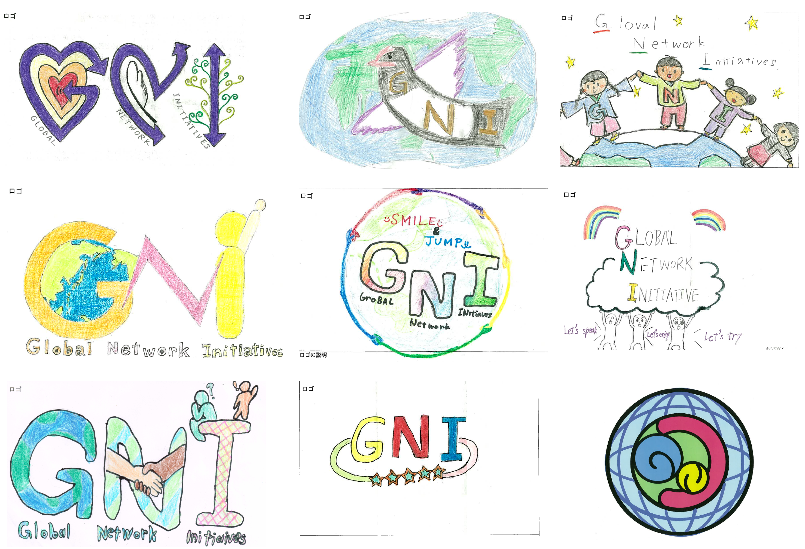

⑤GNIロゴ決定

GNIの第1回実施を記念して「GNI」をたくさんの人に知ってもらい、親しんでもらえるように、一目でイメージできるロゴマークのデザインを募集しました。

13人の方が工夫をこらしたロゴを作ってくれました。インターネット上でまずBest5に作品をしぼり、GNI当日に参加者に投票してもらい、関森友里さんの作ったデザインが見事GNIのロゴとして決定されました。

選ばれたこのロゴは、これからウェブサイトなどいろいろなところでずっと使われていくものになります。

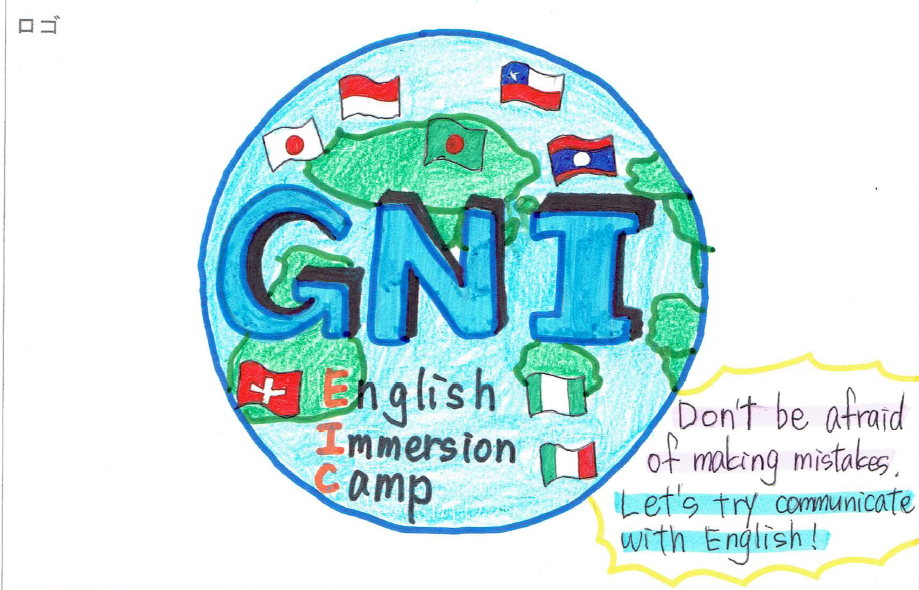

最終決定されたロゴはこちらの作品です。

2018年にEICに参加してくれたSekimori Yuriさんがデザインしてくれました。

Logo ⑬

説明:「GNI」を強調して「世界とのつながり」をイメージしました。

今後は…

無事に第1回のGNIを終えることができました。GNIは国際的なステージに向けて羽ばたいていくであろう参加者たちの背中を押す土台としての場であると同時に、グローバルネットワークチームが催しているイベント、特にEICに参加した子どもたちのその後の個々の成長を見られる場、様々な刺激を受けることで次の目標を見出し世界について理解を深め続けられる場として設定されています。視野の広がり、議論、ここでの出会い、繋がりを通じて、私たちも個々の能力を伸ばし、発展させていくこと、また現在そしてこれからの未来に向かう中で、積極的に新しいことに取り組み、国際社会に貢献してくれるだろう彼らをサポートし続けられる存在でありたいと願っています。

関連記事

1st Global Network Initiatives (GNI) Report (英)

GNIとは

この記事が気に入ったら、ハートのボタンを押してね!

これまでのGNIレポート

第5回Global Network Initiatives (GNI) レポート

第5回グローバル・ネットワーク・イニシアチブ(GNI)は、2025年3月22日(土)に新大阪にある公文本社オフィスで開催されました。GNIは、過去のEIC参加者、キャンプリーダー、スタッフ...

第4回Global Network Initiatives (GNI) レポート

2023年1月21日(日) 第4回Global Network Initiatives (GNI)を開催しました。これまでのKEIA活動に参加したことのあるOBOG、リーダー、スタッフ、2...

第3回 Global Network Initiatives (GNI) レポート

2022年3月27日(日)に第3回Global Network Initiatives (GNI)を実施しました。コロナウイルス感染拡大を考慮し、オンラインとなりましたが、2001年から2...